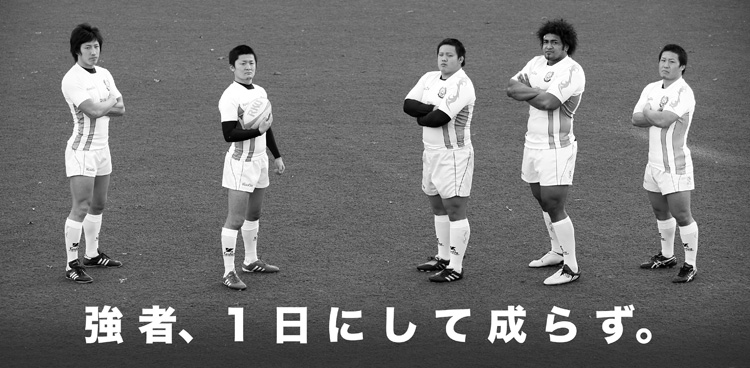

「今年は自分たちが強いことを素直に認めています」(内山達二監督)。関東大学リーグ戦の3強は近年、東海、法政、関東学院で占められていた。その牙城を崩し2位に食い込んだのが流経大だ。今季は10月30日に行われた東海大との全勝対決まで、無敗。唯一つけられた黒星は、王者・東海大によるものだった。 監督に躍進の理由を問うと、「昨年までと練習の内容をガラリと変えたわけではない。これまでの様々な積み重ねが、今年の順位につながった。変わったところと言えば”自覚”が出てきたことでしょうか」 自覚を持て。内山監督は就任以来、口をすっぱくして選手に言い続けてきた。流経大は丁寧なコーチングと厚いサポート体制で、確実に力をつけ年々順位を上げている。しかし、これまでは当の本人たちが、自分たちの実力を正確に把握していなかった。力が上がってきていること、そしてその力があれば、本来はもっと上位を獲ってもおかしくないことを自覚していなかったのだ。 そこで今年は、コーチ陣が一言アドバイスしたくなる気持ちをぐっと抑えて、選手自身に考えさせた。春シーズンはPR山崎基生主将をはじめ故障者が続出し、 黒星を重ねた。主将を欠く中で、SO宮脇昌平は「FWもBKも、チーム全体をまとめなければ」と一人で背負い込んだ。「ラグビーは、80分の間に何が起こるか分からない。自分たちの判断が全てです。学生が主体的に考えて取り組まなければ、強いチームにはなりえません。春の勝てない時期に、”自覚って何だろう”ともやもやしながら考え続けて、山崎主将が戻った頃、6月の日大戦でやっと勝てた(47-14)。そこではじめて、何かをつかんだのでは」と内山監督は振り返る。

「リーグ戦につながる重要な試合」(山崎)と位置づけて臨んだ夏のNZ遠征では現地の強豪相手に好ゲームを演じ、自信を持った。帰国後の菅平合宿では、関西勢に圧勝。リーグ戦序盤の拓大戦(38-14)、大東大戦(71-19)からの連勝で、ようやく自分たちの力を認め、強者の自覚が生まれた。「去年までは、コーチに言われたことをやっていただけ。それがNZ合宿後からは、一つのプレーが良くなかったら、なぜいけないのか、どうすれば良くなるのか、すぐに自分たちで話し合うようになった」(WTB小澤大・7人制日本選抜)。「勝利が、流経大の目標ではありません。最終的に求めているのは、社会に貢献できる人間になること。ラグビーはそのための手段です。ラグビーを通じて、様々なことを学ぶ。しかし、学び、成長し続けるためにはエネルギーが必要です。エネルギーとなるのは、勝利。 だからこそ、勝利が重要になってきます」(内山監督)。前回、流経大が関東学大から勝利したのは、伊藤武コーチの代の12年前にさかのぼる。その翌年に、初のリーグ戦2位を達成した。両方を達成している今年のチームは、日本一になってやろう、強くなってやろうという意識を高く持っている。積み重ねてきた実力が、強者の自覚をもって大きく花開く。自他ともに認める強豪が、ようやく本来の姿を見せ始めた。

文/川島優子